料理経験値0の僕が和菓子作りに挑戦するシリーズです。

今回は、『鬼灯』に挑戦してみようと思います。

お盆には必須ですね。

毎年、一番コスパ良く買えるお店を求めて、たくさんのお店をはしごするのが恒例行事となっています。

(というか、鬼灯(ほおずき)って、こういう漢字なんですね!)

で、作ってみたのですが、

個人的には、今までで一番出来の良い作品に仕上がりました!!!

それでは『鬼灯』を作っていきます。

1.練りきり【鬼灯】の作り方

①着色

緑色からオレンジ色に変わりかけの鬼灯を作ってみたいので、オレンジと緑色に着色していこうと思います。

使うのは、白あん2玉と、こしあん1玉です。

で、オレンジ色の食用色素を持ってなかったので、今回、新たに購入しました。

とっても良い色になったので、おすすめですよ!!

ついでに、いつも緑は抹茶を使ってたのですが、食用色素「緑」も購入しました。

抹茶での着色の仕上がり具合とは、あまり違いは感じませんでしたが、若干、食用色素の方が、白あん生地に馴染みやすい(=着色しやすい)気がします。

また、今回は、いつもと違った着色方法を試みてみます。

ネットで見つけたのですが、まず、少量の白あん生地に濃いめに着色した後で、残りの白あん生地を混ぜ合わせると綺麗に早く着色できる、とのこと。

なので、早速、少量の生地にまずはオレンジ色の色素を振りかけ、着色していきます。

コネコネしていきます。

こんな濃いめのオレンジになりました。

ここから、残りの白あん生地を追加してコネコネしていきます。

こんな感じになりました。

確かに綺麗な色になった!!!

でも、鬼灯の色には少し薄い気がしたので、もう少し色を足します。

もう少し赤色寄りになった方が良いかなぁ?とも感じたので、オレンジと赤を足します。

コネコネして、こんな感じになりました。

若干、濃くなったかな・・・・

これくらいにして、次は緑色を作ります。

まず、少量の生地に濃いめに着色します。

続いて、残りの白あん生地を追加します。

こんな感じになりました。

着色はこれにて終了です!!!

次は、包あんしていきます。

②包あん、形づくり

オレンジ色の生地と緑色の生地を、それぞれ円柱の形にして、隣り合わせます。

これを上からつぶしますが、オレンジの生地が緑色の生地の上に少し重なるように、角度を付けてつぶします。

こんな感じになりました。

オレンジ色の生地と緑色の生地の結合部分は、指を少し湿らせてから、オレンジ色の生地を引き伸ばしてぼかします。

ちょっとぼけたかな。。。

次に、これを裏返して、こしあんを包あんしていきます。

こんな感じになりました。

次に、こちらの球体を少し平らにしてから、側面が垂直になるように形を整えます。(もみあげ)

こんな感じになりました。

さて、ここからは茶巾を使おうと思います。

緑色が鬼灯の袋の先端の尖った部分、オレンジ色が茎につながった部分にしようと思います。

とりあえず、茶巾に載せます。

次にこんな感じで包みます。

ピントが合わなかった。。。

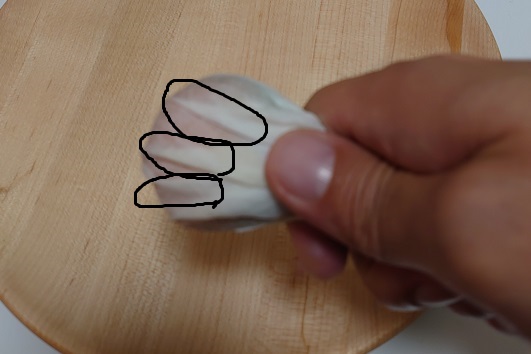

鬼灯の線が入るよう、茶巾のいくつかのシワが表面にくるようにしてます。

(↓この部分のこと)

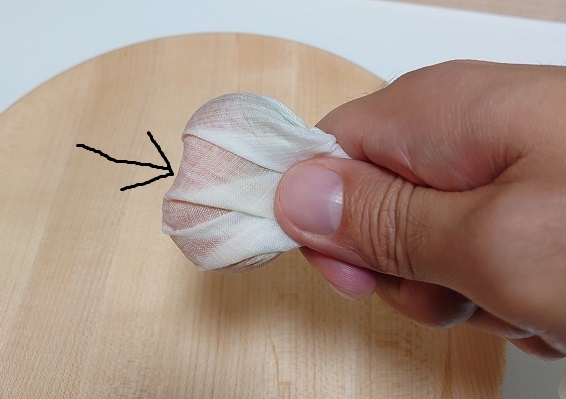

ここから、右手親指で強く押すと同時に、下記の矢印の方向に、左手人差し指の第2関節で少し押します。

さて、茶巾から取り出してみます。

上手くシワができたでしょうか????

なかなか良い感じ!!!

(自己満)

緑色の先端部分を、鋭角に指で微修正します。

こんな感じになりました。

茎につながるオレンジ色部分のくぼみも、良い具合にできましたね(自己満)

ここまでなんだか良い感じにできたので、角度を変えて眺めてみます。

これで終わりでも良いのですが、茎を付けてみます。

(蛇足です。)

細い茎を付けました。

これにて完成です!!!

なんだか、色、形、ともに鬼灯らしく、かつ和菓子らしく出来上がった気がしています。

なので、お皿に載せて、また色んな角度から眺めてみます。

(余韻に浸らせてくださいなww)

(ダイソーの100円のお皿やけどな)

それでは、お抹茶とともにいただきます。

2.完成

中身はこんな感じ。

おいしくいただきました。

3.まとめ

今回は、『鬼灯』に挑戦してみました!!!

オレンジ色の食用色素良いですね。

色んな作品ができそう。

茶巾の絞り方次第で、色んな模様ができますね。

色んなパターンを研究していきたいなと思います。

工夫のしがいがありそう。

今回はここまでです。

それでは~~~

※しろあん、こしあんは「あんこの内藤」さんのものを使ってます!!

注文すると手書きのお手紙を頂けます☆☆☆

まとめ買いすればするほどディスカウントされるのでさらにお得!!